Tutto è cominciato perché dapprima mi sono scoperto a pensare che il canto corale è molto più espressivo della bellezza di una singola voce. Alla faccia del festival di Sanremo.

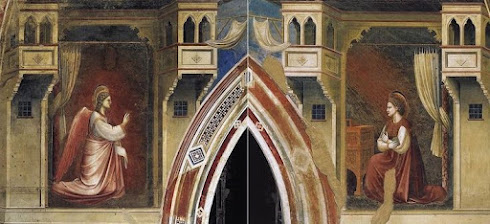

Il pensiero è nato al canto dopo la Comunione, alla Messa delle 13, quando il coro dei ragazzi ha eseguito l’Ave Maria di T.L. Da Victoria; eravamo tutti seduti per ringraziare del dono di Cristo-cibo e la vicenda di Maria è entrata come un grande aiuto per indicare come viverlo; quel canto mi ha colpito un sacco per come è strutturato: la musica ha questo potere, rende possibile vivere quello che altrimenti sarebbe solo un pensiero, un ricordo. Come potete ascoltare al link qui sopra, il brano inizia con una voce solista, stupenda e netta: come deve essere la voce di un angelo che dal cielo scende in terra, e che quindi deve attrarre l’attenzione per poter svolgere il suo compito di messaggero. Ma a quelle prime parole ecco subito altre voci che si uniscono nel canto: diverse voci ma una sola melodia, come a indicarci che quelle parole le dice la Chiesa, un corpo coeso e ben compaginato, non è più solo l’Angelo Gabriele a parlare.

Se non capisco male sono poi tre i momenti dove le voci si diversificano anche nella musica: questo accade quando si dicono le parole più umane e più “fisiche”: mulieribus, ventris e mortis nostrae. Queste sottolineature credo siano tali perché rappresentano tre passi concreti e personali per ciascuno dei cantanti e ancora di più per ciascun uomo: ognuno vive secondo le proprie caratteristiche il fatto di essere stati voluti, di portare frutto e di morire. Tutto questo è tenuto insieme dalla consapevolezza iniziale:”Gratia plena”.

Quella breve composizione termina poi con quell’Amen ripetuto e via via sempre più profondo, “da dentro”, come se la risposta venisse come frutto di un paragone con il cuore; perché non dici “così sia” a una cosa che ti chiede la vita intera, che ha la pretesa di darti forma così profondamente da sconvolgere anche la tua forma fisica, se non hai fatto il passo di scoprire che non c’è convenienza più grande. Dire “Amen” è l’avvenimento della vita, per questo nel canto somiglia molto a un fondersi, a un lasciarsi andare.

dalla liturgia ambrosiana:

Giovedì della penultima domenica dopo l’EPIFANIA

In quel tempo.

Vangelo secondo Marco 11,15-19.

Il Signore Gesù e i suoi discepoli giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, Gesù si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel tempio; rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: “La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni”? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città.

Mi colpisce molto la frase: “casa di preghiera per tutte le nazioni”; unisce in una frase dei concetti decisivi per la mia vita: il tempio è casa, il luogo dove appartieni e dove chi c’è appartiene a te, è il luogo del legame vero e profondo, quello che da senso alla vita intera. Ma è anche casa di preghiera, cioè luogo dove tutto è orientato a Colui al quale appartieni davvero, è la roccia su cui la casa poggia, dove i rapporti più veri trovano la loro radice di eternità e certezza. Ma il tempio è anche una casa per tutte le nazioni, e qui è interessante il vocabolo usato, perché parlare di nazioni significa parlare di identità e non solo di singoli: nella casa dove Dio è il principio della vita “familiare” ci può essere anche chi ha una sua “discendenza”, diremmo noi una sua storia, e questo è quanto di più inclusivo possa avvenire: se guardi a Dio come Padre allora, per dirla con san Paolo, “Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù.” (Gal 3,28).

Tutto in una sola frase! Chiediamo di guardare alla nostra casa così.

Scuola di Comunità

IL SENSO RELIGIOSO

Capitolo 11

Esperienza del segno

4. Carattere esigenziale della vita.

E’ questo lo struggimento supremo di quel livello della natura in cui la natura diventa «io».

La vita è struggente non per ciò che capita in essa ma perché quel livello di conoscenza della realtà per cui il senso delle cose non è il loro funzionamento ma il loro scopo. Sembra cosa ovvia ma se ci pensate quanto spesso accade di guardare alle cose partendo non da questa posizione ma da noi, da come siamo e come stiamo. Mentre don Giussani suggerisce l’ipotesi che l’io venga proprio da questo prendere coscienza della realtà delle cose: segni.

Continuiamo nella preghiera per il Papa,

buon giovedì.

donC

Lascia un commento