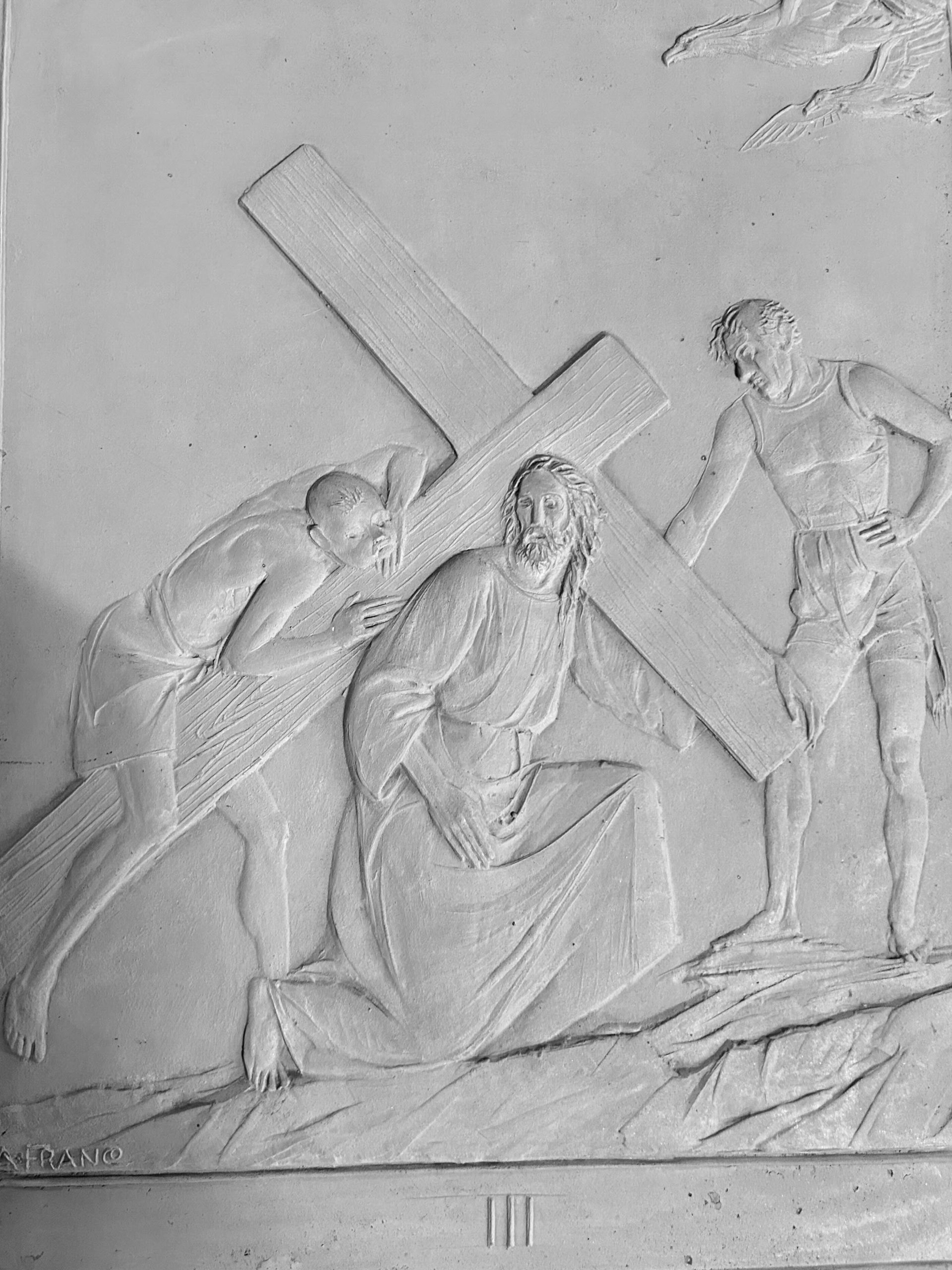

L’opera di apertura è di Diego Velàzquez (1632 circa, Museo del Prado a Madrid).

Credo che questa opera sia tra le più impressionanti per la capacità di raccontare il Mistero della Passione, morte e Risurrezione, di Cristo: un corpo che non esprime il dramma del dolore ma la pace della morte, che a sua volta poi emana una luce di gloria; poi c’è quel volto celato, forse per nascondere un esito non eccellente del lavoro dell’artista, ma per me segno del Mistero perché il volto di Cristo è ogni volto umano; e ancora: quei quattro chiodi segno di ordine e compostezza di un corpo che non si accascia su sé stesso ma resta eretto anche nella morte quasi segnalando che quella passione non è mai conclusa e continua ora. E poi quei rivoletti di sangue così discreti ma reali, quello sfondo verde scuro perchè non si guardi ad altro che al Cristo, la scritta sul cartiglio con le parole messe per esteso, perché anche su quelle non si corra il pericolo di darle per scontate; fino al legno della croce che per essere realistica riporta anche le venature e i nodi, come a volerci mostrare che erano veri sia la croce che i chiodi che le spine della corona.

Velazquez vuole proprio che ci fermiamo davanti al Mistero di un amore che dona la vita, sempre.

Ieri un’amica mi chiedeva di riprendere il valore del digiuno e della elemosina in questo tempo di Quaresima. Credo che stare davanti all’opera monumentale di Velazquez (si tratta di un quadro di 2,5 per 1,7 metri) possa essere una chiave di lettura: dopo aver guardato e goduto di un’opera così, dopo aver sostato davanti al mistero, non viene naturale desiderare di condividere la stessa passione del crocifisso? Non verrebbe anche a voi di dire che “dare tutto” per la salvezza del mondo è la cosa più bella? Dopo la meditazione su un Mistero così è davvero difficile pensare al proprio stomaco. L’elemosina è poi la traduzione concreta di questo voler dare la vita: comincio a dare ciò che ho.

Capisco di essere un pò lapidario ma credo che sia essenziale avere in mente che senza passione, senza amore, ogni cosa che ci chiediamo è solo uno sforzo, che a lungo andare finisce con lo sfiancarci. E io voglio sfiancarmi solo per ciò che vale davvero, l’Amore della vita!

Vi lascio le due stazioni della Via Crucis di oggi.

Buon lavoro.

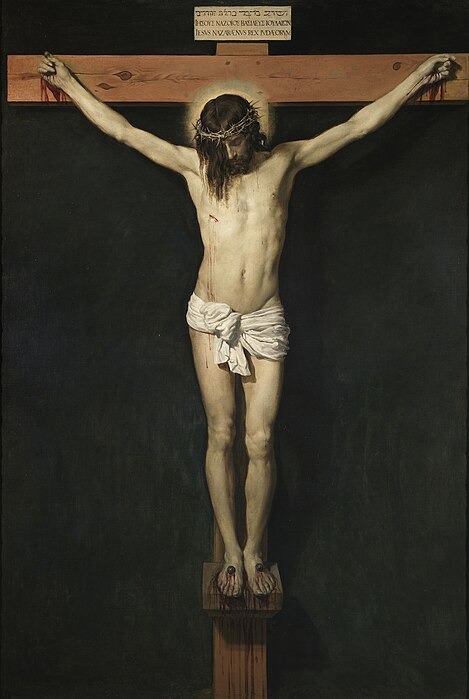

Terza stazione

Gesù cade la prima volta

“Guardai attorno e nessuno che mi aiutasse

attesi ansioso e nessuno che mi sostenesse”

(Is 63,5).

Anche questa scena è composta di tre elementi a cui si aggiunge “l’animale” che, in questo caso, sono due aquile (almeno credo). Il contesto è quello della salita al Calvario: unico elemento di sfondo. D’ora in poi sarà quasi sempre così, tanto che i personaggi appariranno camminare leggermente in salita, segno di un procedere faticoso.

Al centro si trova sempre il Cristo e la croce. Credo che questo dettaglio sia importante: è come se la figura umana di Gesù avesse nel legno della croce non uno strumento di tortura e morte, ma un completamento di sé: da ora in poi non si può vedere e immaginare Gesù senza la croce. D’altra parte la figura di Cristo è spettacolare, perché la sua posizione di caduta sembra più mettersi in ginocchio piuttosto che un lasciarsi sopraffare dal peso e dal dolore, il suo atteggiamento e il panneggio delle vesti sono determinati da una compostezza che stona con l’immagine che noi abbiamo del cadere.

Dei due personaggi che stanno vicini al Cristo quello alla nostra destra sembra un operaio degli anni cinquanta in calzoncini e canottiera; credo sia un modo per rappresentare i soldati, quelli che devono essere lì per lavoro e che cercano anche di sostenere Gesù, ma senza convinzione reale, “danno una mano” ma quello che importa è finire più velocemente possibile. La posizione del corpo di questo “lavoratore” dice una sorta di estraneità da ciò che sta accadendo attorno a lui.

Più netta e carica di movimento è invece la figura che sta alla sinistra: un uomo a cavalcioni della croce che fornisce anche maggior peso alla stessa provocando così ancora più difficoltà al Cristo che già fa tanta fatica. Un uomo che, se osservate con attenzione, ha davvero poco di umano: il suo volto è segnato dal ghigno di un pazzo o di un posseduto; il cadere spesso è solo un modo per essere trascinati verso il basso.

Fatta la descrizione della scena veniamo quindi ai nostri animali. Posti in alto a destra, quasi fuori dalla scena, mi hanno dato del filo da torcere perché li credevo collegati con il Demonio, infatti le aquile sono molto citate nella Bibbia e sono accostate a significati sia positivi che negativi, inoltre il fatto che siano in coppia non è particolare da trascurare. Anche questi animali fanno riferimento a Gesù, come mi ha ricordato una citazione del libro di Isaia (40,31):

Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi.

Questo spiegherebbe come mai Cristo cade e nemmeno gli si sposta il vestito, non ha segni di sofferenza alcuna, né sul volto né sul corpo.

La seconda cosa che mi ha fatto protendere a leggere l’immagine come riferita a Cristo è quella posizione così al limite della scena: l’aquila è il segno dell’altezza di Dio che sceglie di abbassarsi fino al livello di noi uomini, quindi la caduta di Cristo è il punto più basso di questo “scendere” verso gli uomini. Se utilizzassimo un linguaggio teologico, diremmo che la caduta è la totale e definitiva chénosi di Dio. D’altra parte l’aquila, grazie alla sua vista acutissima, vede da altezze incredibili anche i più piccoli movimenti sulla terra: potrebbe essere allora che le aquile in questione indichino la custodia di Dio Padre, che vede tutta la sofferenza del Figlio, ma questo non spiegherebbe la coppia…

Come vedete è difficile dare una spiegazione certa e univoca, ma credo sia una delle cose belle dell’arte del novecento: mettere ciascuno alla prova misurandosi con ciò che si sta guardando; cosa racconta al cuore ciò che gli occhi vedono?

Quarta stazione

Gesù incontra sua madre

“Gesù vide la Madre lì presente”

(Gv 19,26).

Lo schema compositivo è ormai chiaro: al centro della scena ci sono Gesù e la croce, mentre è assente ogni orpello descrittivo e l’episodio si caratterizza per la totale essenzialità del racconto; quest’ultimo prende forma quasi come un commento personale dell’autore attraverso la disposizione dei personaggi e la presenza “guida” di animali, che forniscono via via la ipotetica chiave di lettura.

Qui il Cristo non sta più ascendendo al Calvario ma solo scendendo, e lo fa verso la Madre: è il Figlio, condannato a morte, che compie un gesto di pietà verso la Madre. I capelli che “corrono” all’indietro danno l’idea di un movimento veloce verso Maria e anche il fatto che Gesù la guardi dritto negli occhi mi pare un particolare che racconta come sia proprio il Figlio a piegarsi verso il dolore della Madre.

Gesù porta la croce come uno che esegue un compito e non come uno che è già caduto una volta per il peso del legno. Maria, da parte sua, non guarda direttamente negli occhi Gesù, sembra piuttosto che li orienti a terra mentre le mani indicano un gesto di stupore, del tipo: “Non ci posso credere!” di Aldo del trio Aldo, Giovanni e Giacomo; Maria non può credere che suo Figlio meriti la croce e trovarselo davanti deve essere stato davvero duro da accettare. Infatti la seconda donna, che accompagna Maria, si volge indietro e non osa guardare l’incontro tra la Madre e il Figlio che va a morire; non è cosa umana. Da notare che entrambe le donne non hanno piedi, se non due abbozzi, credo sia per dire che quella scena davvero non è terrena, perché non è possibile che sulla terra accada una cosa simile.

L’animale che oggi ci dà una possibile chiave di lettura è in realtà una coppia di colombe, l’animale che si dice sia il più diffuso in Palestina e, certamente, uno tra i più citati della Bibbia. Innanzitutto mi sbilancio con il dire che questa coppia di colombe è per me legata alla figura di Maria, per il semplice fatto che Maria e i volatili sono esattamente ai due estremi della croce e quindi sono in qualche modo legati tra loro.

Ma quale tra le tante e diverse letture della colomba possiamo scegliere come spiegazione della presenza di questo animale? Due sono le sottolineature che mi piacciono e che voglio utilizzare: la prima è più affascinante, ma certamente più improbabile e forse utile solo per inquadrare la tematica, la seconda è quella che faccio mia.

La prima mi è venuta dalla scoperta che in ebraico colomba si dice Yonah (“Giona”): un personaggio biblico che non comprende sino in fondo l’amore di Dio e tuttavia è docile alla parola del Signore, obbedendo anche a ciò che in fondo in fondo non capisce. Così deve essere stato per Maria.

La seconda lettura che faccio viene dal salmo 55, 5-7:

«Dentro di me si stringe il mio cuore,

piombano su di me terrori di morte.

Mi invadono timore e tremore

e mi ricopre lo sgomento.

Dico: «Chi mi darà ali come di colomba

per volare e trovare riposo?»

Questo spiegherebbe anche la presenza delle due colombe: una vola e l’altra è in riposo. Interessante che, a differenza del salmo, il luogo del riposo non è altro se non la croce stessa: stando attaccati alla croce si capisce e si conquista la pace di chi sa che “tutto è dove deve essere e va dove deve andare”. Per questo la colomba è il segno della pace che abita nel cuore di chi riposa sulla croce.

Buon venerdì,

donC

Lascia un commento