Oggi festa grande a Milano.

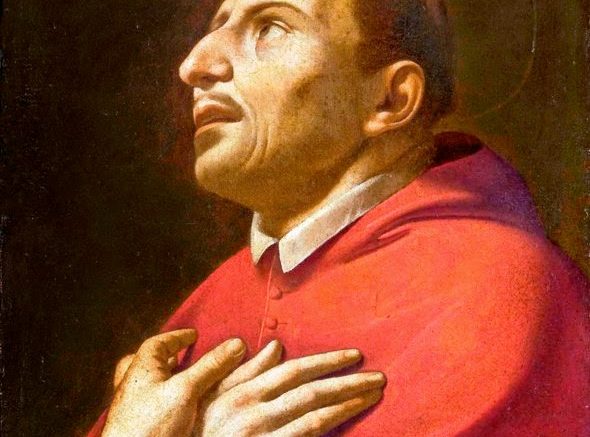

San Carlo Borromeo, compatrono della diocesi, è davvero un grande motivo di festa e di gioia: a soli 22 anni è stato messo nelle condizioni di avere una responsabilità immensa dentro la Chiesa, che in quegli anni era attraversata dalla paura e dalla forza attrattiva della Riforma, e lui quella responsabilità l’ha presa sul serio.

Carlo Borromeo, cardinale ma non prete, pensò bene che la vera “resistenza” al Protestantesimo sarebbe stata possibile da parte della Chiesa solo rimettendo al centro la sua santità e la centralità di una fede come quella degli inizi. Prendere sul serio questa scelta significò per lui portarne tutte le conseguenze: fino a diventare prete e vescovo, sino a vendere i suoi possedimenti, sino a stare tra la gente durante la peste, fino a “beccarsi” un colpo di archibugio da uno che lo odiava.

Festeggiamo quindi san Carlo, e insieme facciamo memoria del fatto che prendere sul serio ciò che ci è chiesto, grande o piccolo che sia, ci mette nelle condizioni di dire il nostro sì al compito che abbiamo nel mondo.

Ieri mattina presto facevo la tangenziale e, per fortuna andando contro corrente, vedevo migliaia e migliaia di auto che stavano in coda, piene di persone dirette al loro lavoro. Dopo lo stupore iniziale per quel traffico a me sconosciuto, io lavoro in “casa”, ho detto un angelus perché quelle persone non fossero formiche dentro un ingranaggio ma uomini e donne in cerca del loro compimento. Lieti.

dalla liturgia ambrosiana:

San Carlo Borromeo

E’ una delle figure più significative della riforma conciliare post-tridentina. Nasce ad Arona il 2 ottobre 1538 dall’illustre famiglia dei Borromeo, secondogenito e perciò destinato, secondo il costume del tempo, a intraprendere la carriera ecclesiastica. A 21 anni si laurea a Pavia “in utroque iure” ed è chiamato a Roma dallo zio, fratello della madre Margherita Medici, papa Pio IV, che lo associò a sé nel governo della Chiesa, nominandolo – come oggi si direbbe – segretario di Stato.

Inizia così la sua vertiginosa ascesa alle più alte cariche ecclesiastiche; nominato cardinale a 22 anni, diventa poi nel 1560 amministratore della vasta e ricchissima diocesi di Milano. Accanto allo zio, ebbe un’influenza determinante nella riapertura del Concilio di Trento e poi nella sua conclusione (1562-1563); sotto la sua spinta i decreti conciliari furono subito approvati dal papa e fu creata la Congregazione del Concilio per la loro applicazione nelle diocesi. Alla morte del fratello, divenendo, a 24 anni, erede legittimo del casato, si pensò, nella curia romana, che avrebbe abbandonato lo stato ecclesiastico.

La sua decisione di farsi ordinare sacerdote colse tutti di sorpresa. Carlo imboccò decisamente questa strada dopo un corso di esercizi spirituali fatti sotto la guida di un santo gesuita, il padre Ribera, durante i quali si convinse che Dio lo aveva portato a Roma proprio per condurlo alla scelta radicale di totale rinuncia al mondo, perché potesse servirlo con tutta la vita nei fratelli, secondo il modello di uomini esemplari del suo tempo, quali Gaetano da Thiene, Ignazio di Loyola e Filippo Neri. Il 7 dicembre 1564 fu consacrato vescovo e si preparò, secondo i dettami del Concilio, ad assumere direttamente il governo della sua vasta archidiocesi, dove si insediò nel 1565. A Milano si consacrò totalmente alla sua missione pastorale e attese con straordinaria energia all’opera della riforma, celebrando diversi concili provinciali e numerosi sinodi, visitando assiduamente la sua vasta diocesi, istituendo seminari per la formazione del clero, ripristinando la disciplina nelle famiglie religiose. Si oppose all’introduzione dell’inquisizione spagnola nella sua diocesi, patrocinata dal potente Filippo II, difendendo con fermezza i diritti e la libertà della Chiesa, e si rivelò, oltre che pastore infaticabile, anche un grande riformatore e organizzatore sia della vita ecclesiale che della vita civica. Così nella peste del 1576 organizzò l’assistenza nel lazzaretto pubblico e negli ospedali di emergenza, impegnando tutte le risorse della diocesi e vendendo il suo principato napoletano di Oria per soccorrere la miseria del momento.

In quest’ora di prova per i milanesi, l’arcivescovo fu l’unico punto di riferimento e di conforto. La peste fu superata e Milano riprese la sua vita normale; ma la vita del Borromeo era ormai minata dalle fatiche sopportate senza risparmio. Stava facendo gli esercizi spirituali nel suo santuario preferito, sul Sacro Monte di Varallo, quando fu colto da una febbre insistente; stremato di forze fu trasportato a Milano, dove morì il 3 novembre 1584. Aveva solo 46 anni.

Il 1° novembre 1610 Paolo V lo proclamava santo, additandolo come modello a tutti i pastori della Chiesa.

In quel tempo. Diceva il Signore Gesù ai farisei: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore».

Vangelo secondo Giovanni 10, 11-15.

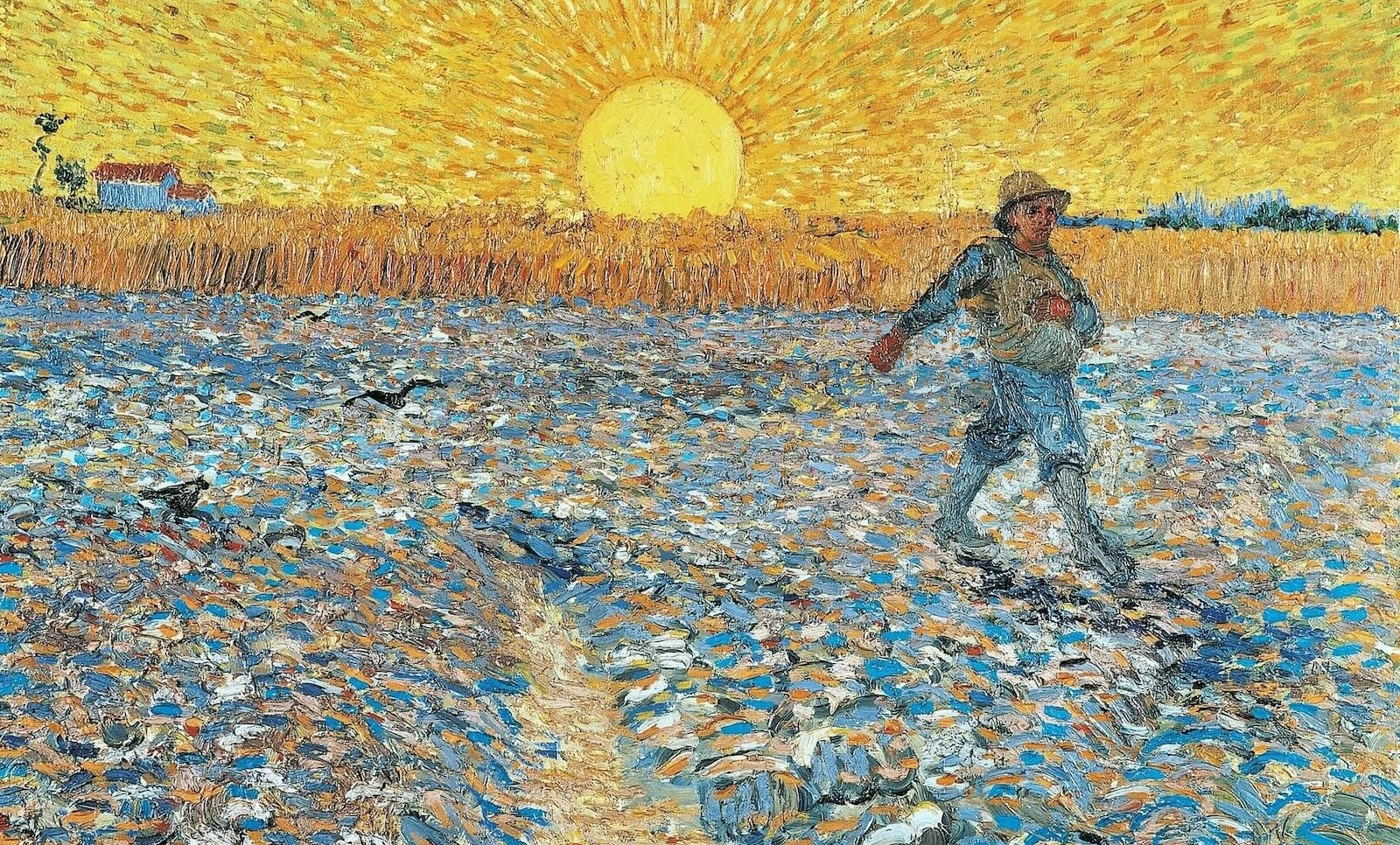

Per essere un buon pastore occorre amare la vita del pastore: l’aria aperta e luminosa dell’estate e le lame gelate del freddo dell’inverno, avere la gioia per gli agnellini che nascono e per le pecore anziane che sono da accudire, occorre anche amare la stalla e tutta la sua puzza, le notti a vegliare che non arrivi il lupo e quelle dove il riparo è sicuro e il sonno pesante.

Quando Gesù ci dice che lui è il buon pastore ci dice che lui è contento così, di quello che fa, di quello che il Padre gli ha chiesto di fare.

Dare la vita per le pecore non è un’aggiunta ad amare, è il modo normale di amare: senza dono di sè non c’è amore, mai. E Gesù ci ricorda questo; non ci possiamo permettere di amare se non siamo disposti a questo dare la vita.

Ma Gesù ama davvero, e anche noi sapremo amare così, perché ha chiaro che ciò che conta è l’amore al Padre, volendo amare Lui ama noi, ama me. Altrimenti quella gratuità non si capirebbe.

Così ha fatto san Carlo, amando Cristo ci ha amato in modo sublime.

Scuola di Comunità 2025/2026

«Cristo, nuovo principio

di conoscenza e di azione»

Qui potete trovare il testo della Giornata di inizio anno:

https://www.clonline.org/it/pubblicazioni/libretti/giornata-inizio-anno-2025

È un giudizio nuovo – più compiuto, più vero – quello che nasce dalla fede vissuta nella comunità cristiana.

Alla fine avere incontrato Qualcosa che ci supera da tutte le parti è una questione che rende capaci di uno sguardo diverso su tutto ma che in fondo non possiamo comprendere davvero. E’ come quando ci si innamora: sei sereno nel dirlo, sei certo che quel fatto cambia ma se devi spiegarlo fai fatica perché è sempre più delle tue parole.

Della comunità cristiana abbiamo bisogno perchè ci aiuta a comprendere di più quello che ci è accaduto e perché ci aiuta ad essere fedeli a quell’incontro. E’ un pò il senso del nostro nome: comunione e liberazione. Senza la comunione è difficile arrivare sino in fondo alla libertà generata dall’incontro.

Buona giornata,

donC

Lascia un commento