Andando in macchina ieri mattina alla radio ho sentito questa “curiosità”: nella tregua che sta iniziando nella striscia di Gaza le soldatesse di Israele prigioniere di Hamas valgono 50 palestinesi incarcerati dallo stato ebraico. Per ogni soldatessa che sarà liberata cinquanta persone potranno tornare a casa, ammesso che ne abbiano ancora una.

Altro che: uno vale uno. C’è una evidente sproporzione tra persone. Capisco che queste siano le regole del gioco e della contrattazione e, comunque, sono grato della tregua che è stata proclamata, ma mi manca un pezzo, nessuno ha detto che facendo in questo modo rendiamo l’uomo una merce come le altre, ci sono merci che costano più care e altre che vengon via a buon prezzo.

Siamo sicuri che questo modo di fare non generi le basi per la prossima guerra? Essere trattato come merce di poco valore significa instillare la radice dell’odio per le prossime generazioni.

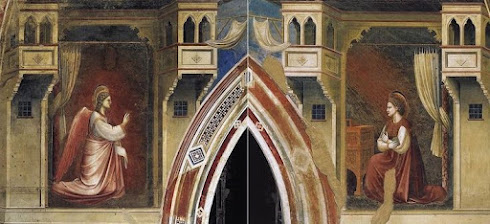

Non so come si possa risolvere ma non mi ci trovo per nulla. Che grazia infinita è il fatto che Gesù ci ha insegnato altro: l’incarnazione è l’origine del valore infinito di ogni uomo che incontro,non per la sua storia ma perchè per quel singolo uomo Dio si è fatto uomo ed è morto in croce.

dalla liturgia ambrosiana:

Venerdì della I° domenica dopo l’EPIFANIA

Vangelo secondo Marco 2,13-14.23-28.

In quel tempo.

Il Signore Gesù uscì lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Avvenne che di sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: «Guarda! Perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?». Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatàr, entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell’offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni!». E diceva loro: «Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato! Perciò il Figlio dell’uomo è signore anche del sabato».

Ciò che chiedono i farisei ha, in fondo, una sua ragione, come se chiedessero a noi quando ci accade di sbagliare: “Perché fate così?”. Certo i farisei erano scettici sull’esistenza di una ragione per cui fosse lecito fare quello che non si doveva, ma resta la realtà di una domanda in sè vera, se facciamo saltare le regole ognuno può fare sempre ciò che crede. E questo porta al caos in cui spesso ci troviamo.

Gesù risponde alla domanda citando la Bibbia, la storia di Davide, mettendo a tacere anzitempo ogni possibile tentativo di obiezione, come se dicesse: voi che conoscete le Scritture ricordate come questa disobbedienza alla legge fu non solo concessa ma ritenuta giusta con Davide.

E allora qual è il criterio della risposta? Non tanto il bisogno ma il bene dell’uomo. Cristo ci ha insegnato con chiarezza che il bene dell’uomo viene prima di tutto; noi usiamo questo criterio per quelli che incontriamo o preferiamo “stare alle regole”?

E non sto demonizzando le regole, ma solo la loro disumanità, quando c’è.

memoria di sant’Antonio, abate ed eremita

Nacque nel Medio Egitto verso la metà del III secolo, da una famiglia facoltosa. A vent’anni, dopo aver ascoltato, nell’assemblea eucaristica, la proclamazione del vangelo di Mt 19, 21: “Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri… poi vieni e seguimi”, decise di consacrare totalmente la sua vita a Dio. Prima scelse una forma di vita ascetica restando nel suo villaggio. In una seconda tappa si trasferisce in un antico cimitero, per lottare apertamente contro il demonio. A trentacinque anni si ritira nel deserto, in un fortino abbandonato, ove rimane per vent’anni.

Attorno a lui si radunano altri asceti e accorrono malati, sofferenti nel corpo e nello spirito, a cercare conforto. In questa terza tappa si situa il suo ritorno alla città di Alessandria, a motivo della persecuzione dei cristiani; non potendo subire il martirio, Antonio accorre a confortare i cristiani perseguitati. Cessata la persecuzione, ritorna nel deserto per il suo “martirio della coscienza”. Per ispirazione divina si ritira, questa volta, in regione ancora più isolata, sulla montagna. Anche qui accorrono a lui discepoli e persone bisognose di conforto e di luce. È in questo periodo che scende per la seconda volta ad Alessandria, per confutare gli ariani. Morì il 17 gennaio 356, e fin dall’antichità la sua memoria è custodita in tutte le Chiese con grande venerazione, grazie anche alla biografia scritta dal vescovo sant’Atanasio che lo apprezzò moltissimo.

La Vita di Antonio è presentata, prima ancora che come modello di vita monastica, come esempio di vita cristiana, tipo dell’incarnazione della fede e dell’amore di Cristo, vero Dio e vero uomo. Tradotta in latino e ben presto in tutte le principali lingue del mondo abitato e raggiungibile dal messaggio cristiano, divenne principio della diffusione della forma di vita monastica in tutte le Chiese. Nell’ambito della polemica antiariana, il vescovo Atanasio scrive la vita di Antonio pensandolo idealmente come esempio di quella divinizzazione dell’umano resa possibile dall’incarnazione di Dio. Al termine della esistenza terrena, dopo aspre lotte contro i demoni, la sua persona è descritta come interamente trasfigurata dalla grazia, tale da riflettere come in uno specchio la gloria di Dio. Oltre a questa biografia, rimangono di lui sette lettere e trentotto apoftegmi, raccolti nella serie alfabetica.

Scuola di Comunità

IL SENSO RELIGIOSO

Capitolo 10

Come si destano le domande ultime: itinerario del senso religioso

2. Il cosmo

Quindi lo stupore originale implica un senso di bellezza, l’attrattiva della bellezza armonica.

Davvero, come disse Dostoevskij, la “bellezza salverà il mondo”. Lo stupore viene da una bellezza, da una meraviglia che colpiscono perché in nesso con noi, perché immediatamente capaci di parlare al nostro cuore. Infatti non credo che si debba parlare di una bellezza estetica ma, come ci lascia intuire Giussani con quel “un senso di bellezza”, stiamo parlando di una bellezza che è corrispondenza alle nostre più vere esigenze.

Buon fine settimana,

donC

Lascia un commento